Die Methode anwenden

Ein kurzes Interlude

Während die Kursgruppe alle Kritiken zusammenträgt, schauen wir weiter auf den Kontext dieser Phase in der Methode.

Da der kurze Einstieg schon wieder eine Weile her ist, findest du für den schnellen Wiedereinsteig in die Methode hier eine Zusammenfassung:

Bei allen Kreativmethoden, die es zur Problembehandlung in Gruppen gibt, haben wir diese hier gewählt – warum? Weil sie einfach spannend klingt? Weil sie besonders gut im digitalen Raum funktioniert? Weil wir selbst schon lange in der Zukunftsgestaltung aktiv sind? Ganz sicher nicht.

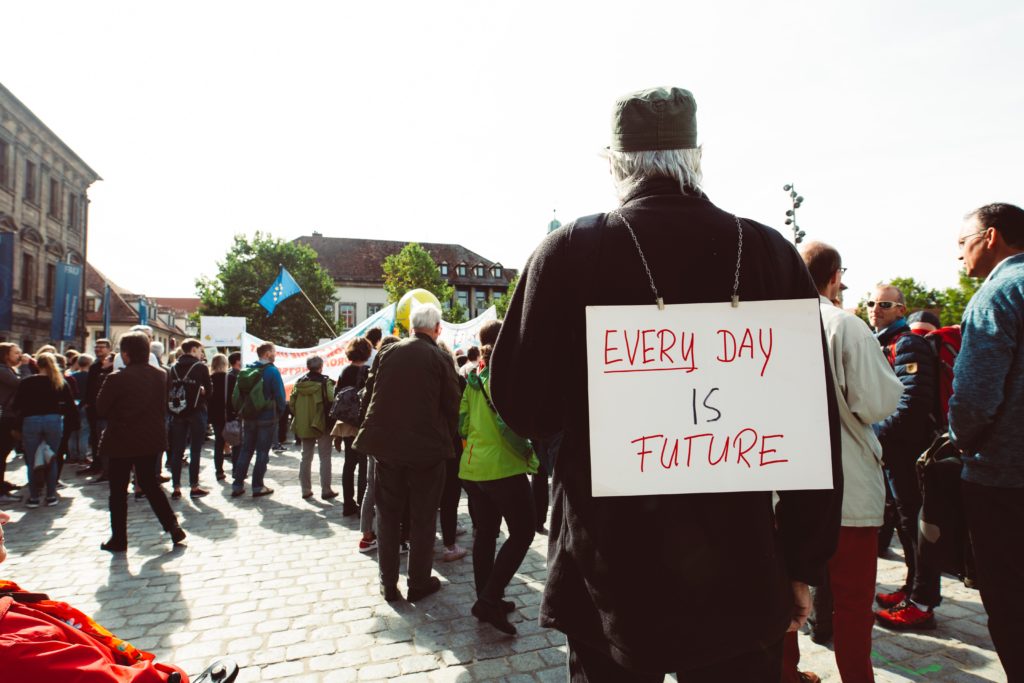

Die Zukunftswerkstatt verfolgt einen Ansatz, der stark den Ansprüchen einer Bildung für nachhaltigen Entwicklung ähnelt. Vor allem ist es ein Empowerment-Werkzeug, um von Problemen betroffene Personen zu ermächtigen, Teil des Lösungsprozesses zu sein.

Die Methode einsetzen

Wie du auch in den psychologischeren Modulen gemerkt hast, beginnt Veränderung im Kleinen und setzt dort an, wo du Selbstwirksamkeit erfahren kannst.

Mit der Zukunftswerkstatt und ihren Phasen der Kritik, Utopie, (Übersetzung) und Verwirklichung schaust du im Kurs auf aktuelle Probleme, die dich beschäftigen. Damit wirst du dir den Herausforderungen bewusst.

Durch die kreative Utopie werden die Lösungsvorschläge von den Zukunftswünschen abgeleitet. Am Ende werden Vision und Realität wieder zusammengebracht und damit Handlungswissen erarbeitet.

Mit der Zukunftswerkstatt kannst du aktuelle Projekte genauer unter die Lupe nehmen und überarbeiten oder komplett neue Ideen anregen, damit sie Realität werden.

Selbst wenn du hier kein gänzlich neues Projekt entwickelst, ist das, was im Kurs Zustande kommt, ungemein wertvoll für deine Aktivitäten an der Hochschule oder in deiner Initiative/Gruppe. Du wirst den Kurs als Multiplikator*in verlassen und kannst mit der Zukunftswerkstatt als Tool andere Personen durch ihre Herausforderungen begleiten.

Ob eine Stadtgemeinschaft oder eine Schulklasse, jegliche Gruppe kann von dieser Methode profitieren. Warum nicht auch deine Initative oder eine gemischte Gruppe von Stakeholdern? Zum Thema (nicht-)nachhaltige Hochschule könnten z.B. Rektor*innen, Hochschulmitarbeitende, Dozierende und Studierende gemeinsam eine Zukunftswerkstatt durchlaufen.

Schritt 4

Schau doch nochmal zurück auf die Skizze von deinem Engagementfluss aus dem Herz-Track. Lässt sich die Zukunftswerkstatt in den zukünftigen Teil des Flusses einbauen? Hast du aktuelle Engagementpläne, die davon profitieren könnten?

Falls dir das Wissen vom Verstehen oder Erleben zum eigenen Anwenden bis hierhin nicht ausreicht, dann können wir dich beruhigen. Es kommen in den nächsten Wochen noch weitaus mehr Tipps dazu.

Jede Zukunftswerkstatt wird individuell und gruppenabhängig verlaufen. Im Prozess kann auch immer etwas schief gehen. Das Anleiten und Moderieren lernt man am besten in der Praxis. Wir bereiten dich bestmöglich darauf vor, die Methode mit einer Gruppe auszuprobieren.

Die Kernelemente der Methode

Wir wollen hier noch weiter auf den Hintergrund der Zukunftswerkstatt eingehen und was sie – neben den Prinzipien und den Phasen – ausmacht. Wir haben schon ein bisschen Namedropping betrieben: Robert Jungk und Norbert R. Müllert haben die Zukunftswerkstatt mit einem Verständnis der Methode als bottom-up Demokratisierungsprozess konzipiert. Das ist gar nicht so weit entfernt von dem, was wir gerne an Hochschulen voranbringen wollen.

-

Der Anspruch

Jungk hat sich inhaltlich auch mit nachhaltiger Entwicklung auseinandergesetzt, insbesondere mit der Perspektive auf eine Zukunft, “die sich nicht mehr an den Verheißungen einer auf Wachstum und technischen Fortschritt programmierten Industriegesellschaft orientiert, sondern eine sozialkritische, humanistische, basisdemokratische und ökologisch orientierte Zukunftsgestaltung propagiert.”

-

Damals und Heute

Über die Jahrzehnte hat sich die Methode weiterentwickelt und ist heute vor allem in der Kombination mit Projektentwicklung und -Management zu finden. Der hippiehafte Ruf ist also in den Hinergrund gerückt aber das ändert nichts daran, dass sich die Methode ihren basisdemokratischen Anspruch beibehalten hat. Außerdem unterscheidet sich ihre Anwendung in jedem Kontext, mit jeder Gruppe.

-

Die Anwendung

Die Zukunftswerkstatt verfolgt einen dialogischen und partizipativen Ansatz und ist insgesamt eine sehr ergebnisoffene Methode. In den 70er und 80er Jahren wurde sie vor allem für Entscheidungs- und Demokratisierungsprozesse unter Bürgerinitiativen und engagierten Individuen und Organisationen eingesetzt. Heute kommen sie in weitaus mehr Bereichen zum Einsatz, z.B. in der Organisationsentwicklung, in wirtschaftlichen wie auch zivilgesellschaftlichen Kontexten .

Was die Methode so spannend macht, ist die Kombination aus Lernformen, die darin ihren Platz finden: Prozesse laufen intuitiv-emotional und rational-analytisch ab. Diese Ebenen sind in jeder Phase verankert und ihr Zusammenspiel macht die Zukunftswerkstatt so produktiv und gleichzeitig ergebnisoffen.

Außerdem hat die Methode folgende Charakteristiken, nicht ganz unähnlich den Kompetenzen, die dir im Kurs schon begegnet sind.

INTEGRATIV

Der Gegensatz von Experten und Laien, Herrschenden und Beherrschten, Wissenden und Unwissenden, Planern und Verplanten sowie Aktiven und Passiven soll aufgehoben werden.

KREATIV

Es handelt sich um eine Methode des Planens, Entwerfens und Entwickelns, die die schöpferische Phantasie und den sozialen Erfindungsgeist der Beteiligten herausfordert.

GANZHEITLICH

Eine Integration von Selbst- und Gesellschaftsveränderung, Rationalität und Intuition, Intellektualität und Spiritualität sowie Kognition und Emotion soll stattfinden.

KOMMUNIKATIV

Die Methode ist eine Chance für die sonst Sprachlosen, die vielen Ungefragten in der Gesellschaft, ihre Bedürfnisse und Sehnsüchte, ihre Vorstellungen und Ideen, aber auch ihre Ängste und Befürchtungen frei zu äußern.

PROVOKATIV

Es kann eine Herausforderung an die staatlichen und wirtschaftlichen Institutionen sein, aus der Bevölkerung kommende Lösungsvorschläge und soziale Erfindungen ernst zu nehmen und aufzugreifen.

Wie kann die Zukunftswerkstatt und ihre Phasen anhand dieser Charakteristiken gestaltet werden? Da liegt die Verantwortung bei der Moderation, die eine Gruppe durch den Prozess begleitet. Hier ist eine Auswahl von “Spielregeln” nach Ködelpeter, die dazu beitragen können und auf die du hier im Kurs achten kannst:

Alle Beiträge werden gleichwertig behandelt, unabhängig von Hierarchien und Rollen: Jede Person sollte etwas beizutragen und dementsprechend die Methoden ausgewählt werden. Damit verbunden: Es werden keine verbalen und non-verbalen Killerphrasen verwendet.

Jede*r hilft jedem. Ideen anderer dürfen aufgegriffen und weiterentwickelt werden.

Möglichst viele Äußerungen werden visualisiert, konkretisiert, und Beispiele genannt.

Alles ist möglich und erlaubt, es gibt keinerlei Einschränkungen durch „Zwänge“.

Störungen haben Vorrang, denn wenn sie ignoriert werden, kommt der ganze Prozess ins Stocken oder löst sich auf.