Die Persönliche Ökologische Norm I

Psychologie im Umweltschutz

Um tiefer in die „Umweltschutzpsychologie“ einzusteigen, hast du folgenden Möglichkeiten – sieh sie dir an und entscheide dann wie du weitermachst. Wenn du dir unsicher bist, dann lies einfach erstmal auf dieser Seite weiter.

Fast Track: Nur für Überflieger!

Du möchtest dich lieber zurücklehnen und das Wissen zu dir kommen lassen?

Im folgenden Video gibt Karen Hamann, eine der Autor*innen des Handbuchs eine Einführung in die Umweltschutzpsychologie. Alternativ zum folgenden Text kann du es dir bis Minute 36:50 ansehen.

Die Folien zum Vortrag kannst du dir hier herunterladen.

Video fertig? Dann kannst du die folgenden Seiten im Schnelldurchlauf mitnehmen – schau noch einmal besonders auf die kleinen Fragen und Reflexionsaufgaben im Text und dann sehen wir uns am Ende des Moduls auf der Seite „Big Points and small Peanuts“ wieder!

Auf den nachfolgenden 5 Seiten kannst du die ersten Kapitel aus dem kostenlos erhältlichen Buch „Psychologie im Umweltschutz. Handbuch zur Förderung nachhaltigen Handelns“ lesen, welche wir mit Bildern, Fragen und Beispielvideos angereichert haben.

Mit dieser Auswahl wollen wir dir ein Verständnis des bereits kennengelernten Modells vermitteln und dir Lust auf die weitere Vertiefung im Handbuch machen.

Der Text ist einfach verständlich, kurzweilig und anwendungsbezogen dargestellt, sodass du auch längere Textstellen schnell lesen kannst, dennoch kommt ein eher textlastiger Teil auf dich zu. Du kannst dir den Text alternativ zu unserer Online-Fassung auch herunterladen, ausdrucken oder das Buch kaufen. In diesem Fall lies bitte die ersten drei Kapitel und mache auf der Seite „Big Points and smal Peanuts“ weiter.

Extended: Über unseren Kurs hinaus lernen

Lernwege sind verschieden – wenn dieses Thema genau das ist, wofür du brennst, und du in den nächsten Tagen oder Wochen noch freie Zeit für eine zusätzliche Weiterbildung hast, dann könnte nachfolgende Option etwas für dich sein. Wir stehen alternativen Lernwegen offen gegenüber – daher kannst du statt diesem Modul oder zusätzlich den nachfolgenden deutlich aufwändigeren externen Kurs belegen. Schreib uns dann gerne eine kurze Nachricht.

Die Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit und Initiative Psychologie im Umweltschutz hat gemeinsam eine Vorlesungsreihe zu Umweltschutzpsychologie herausgebracht, welche du kostenlos online absolvieren kannst. Diese kann dir als Vertiefung oder Alternative zu unsere Einführung in das Thema dienen. Zusätzlich kannst du dir den Kurs je nach Hochschule und Studium sogar mit ECTS-Punkte anrechnen lassen.

Klicke auf das Bild, um mehr zu erfahren.

Ab hier erwarten dich ein paar textintensive Abschnitte.

Hole dir am besten einen Keks und ein Getränk für die Lesestunde.

1: Persönliche ökologische Norm

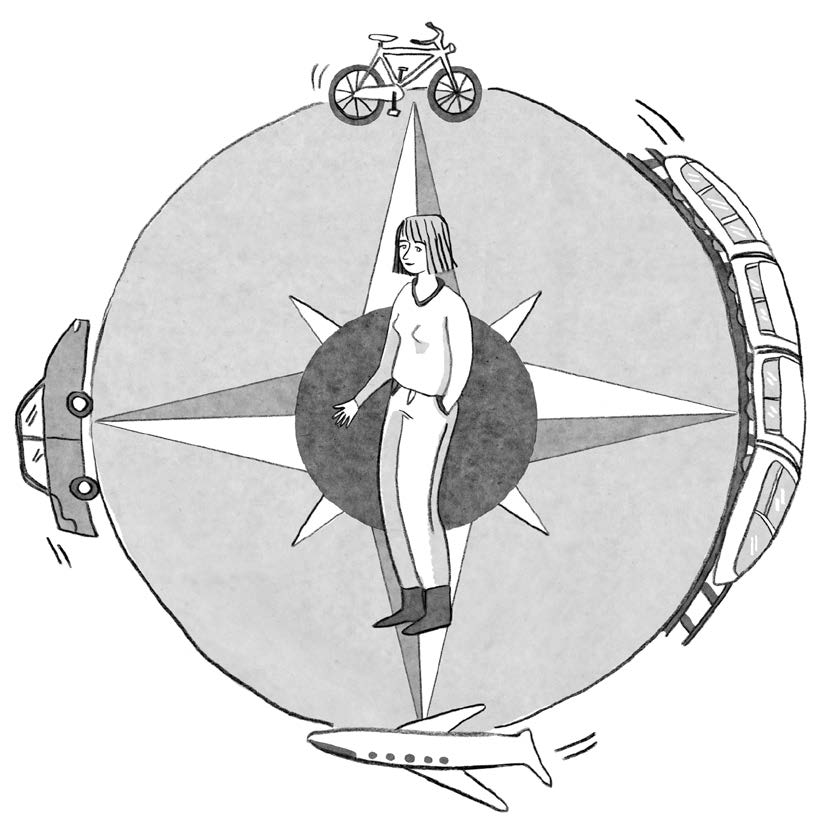

Der innere Kompass

Bin ich mir bewusst, dass die Natur und die Leben von Menschen und anderen Lebewesen gefährdet sind? Sagt mir mein Gewissen, dass ich und nicht nur andere in der Verantwortung stehen, etwas dagegen zu tun? Und traue ich mir diese riesige Aufgabe überhaupt zu? Habe ich die Hoffnung, etwas bewirken zu können?

Fragen wie diese werden in der Psychologie häufig in dem Begriff der persönlichen ökologischen Norm abgebildet. Diese wird von Prof. Ellen Matthies definiert als „die erlebte persönliche Verpflichtung, sich umweltschonend zu verhalten“. (Hamann et al., 2016, S.24)

Sie wird durch folgende Einflussfaktoren aktiviert: Problembewusstsein, Verantwortungsgefühl und Selbstwirksamkeit.

Diese Bestandteile können in bestimmten Situationen gefördert werden und so zur Aktivierung und Erweiterung der persönlichen ökologischen Norm führen. Sie sind sozusagen Ansatzpunkte, um den inneren Wunsch zu stärken, sich ökologisch zu verhalten. In den folgenden Abschnitten werden die Bestandteile der persönlichen ökologischen Norm erklärt und Maßnahmen zu ihrer Förderung in Bezug auf Umweltschutz dargestellt.

1.1 Problembewusstsein

Das Wissen über die gefährdete Umwelt

Problembewusstsein ist die Wahrnehmung, dass unsere natürliche Umwelt bedroht ist. Diese Wahrnehmung umfasst u. a. das Wissen darüber, dass es negative ökologische Konsequenzen hat, wenn wir uns nicht umweltbewusst verhalten.

Wie fördern wir Problembewusstsein?

Vermittlung von Problemwissen

Wissensvermittlung über umweltschutzrelevante Themen ist wohl die am weitesten verbreitete Herangehensweise, um Menschen zu umweltbewussterem Verhalten zu bewegen. Durch Informationsbroschüren, Plakate oder Vorträge soll uns das Ausmaß des menschlichen (und damit des eigenen) Einflusses auf die natürliche Umwelt bewusst gemacht werden.

Dabei lassen sich zwei Informationsarten unterscheiden: Problemwissen und Handlungswissen.

Problemwissen ist das Wissen über existierende Umweltproblematiken (wird in diesem Unterkapitel behandelt) und Handlungswissen ist das Wissen über umweltschützende Verhaltensweisen. Aber erzielt die reine Informationsvermittlung auch die gewünschte Wirkung?

In einem Bericht von Bamberg und Möser konnte ein Zusammenhang zwischen Wissen und Umweltschutzverhalten gefunden werden. Allerdings ist der berichtete Zusammenhang vergleichsweise niedrig. Generell führen reine Informationskampagnen selten zu wirklicher Verhaltensänderung.

Ein Beispiel: Eine Umweltschutzgruppe bereitet eine Poster-Ausstellung im Rathaus vor, die über negative soziale und ökologische Folgen von Kleidungskonsum berichtet. Setzt die Gruppe wirklich nur auf die Vermittlung von Problemwissen, werden nach Besuch der Ausstellung wahrscheinlich nur sehr wenige Besucher*innen ihr Verhalten verändern.

Sieh dir das Video als Beispiel für die Vermittlung von Problemwissen an.

Welche Ebenen werden dort angesprochen? Fühlst du dich durch das Video ermutigt zu handeln? Wenn ja, was für einen Handlungsimpuls löst das Video bei dir aus?

Wissensvermittlung allein schafft noch keinen Wandel!

Trotzdem sollte Informationsvermittlung nicht gleich verworfen werden.

Das Wissen über Umweltprobleme ist eine wichtige Grundlage, um begründen zu können, warum eine Verhaltensänderung nötig ist. Das Ziel sollte also durchaus sein, Menschen mit dem nötigen Wissen über Umweltproblematiken auszustatten, damit sie sich ein eigenes Bild machen können. Das vorhandene Vorwissen der Zielgruppe sollte dabei unbedingt beachtet werden.

Tipps zur Vermittlung von Problemwissen

Aufmerksamkeit

Damit Wissen aufgenommen wird, müssen diejenigen, an die es gerichtet ist, genügend Aufmerksamkeit aufbringen. Auch Details können hier entscheidend sein: Bei einem Vortrag erzeugen aktuelle Bezüge Aufmerksamkeit. Schnell erfassbare Botschaften und ein ansprechendes Layout sind bei einem Plakat entscheidend. Bei einem Workshop kann die Bereitstellung von Getränken wichtig sein.

Auch interessante und kreative Fragen können Aufmerksamkeit provozieren, beispielsweise: "Was denkst du? Wie lange kannst du deinen Fernseher mit der Energie betreiben, die eingespart wird, wenn du deine Trinkflasche recycelst?"

Involviertheit

Je involvierter, sprich persönlich betroffener, ich bin, desto größer wird meine Aufmerksamkeit sein, mich mit der Umweltschutzinformation zu beschäftigen. Involviertheit kann z. B. durch den Bezug zur Region oder zu Institutionen wie der Schule, Universität oder dem Arbeitsplatz hergestellt werden. Möchte ich an meinem Arbeitsplatz den Pappbecherverbrauch thematisieren und reduzieren, könnte ich Informationen zu den verbrauchten Ressourcen pro Pappbecher bereitstellen. Sinnvoll wäre es, auch den Umfang des Pappbecherverbrauchs am Arbeitsplatz anzusprechen, um Bewusstsein für das Umweltproblem zu schaffen, in das alle Mitarbeiter*innen involviert sind. Wichtig ist hierbei, niemanden direkt anzuklagen.

Kombination mit weiteren Strategien

Informationsvermittlung alleine schafft wenig Veränderung. In Kombination mit weiteren Maßnahmen, die im Laufe des Handbuchs beschrieben werden, ist sie jedoch sehr nützlich.

Bildlich, verständlich, unbedingt ehrlich

So sollte Information sein, damit Menschen sie verstehen, als glaubwürdig bewerten und ihr Vertrauen schenken. Bei der Wissensvermittlung zu Klimarisiken sollte darüber hinaus möglichst nüchtern und faktenbasiert argumentiert werden.

Gerüchte gekonnt widerlegen

Möchte ich Gerüchte ausräumen und falsche Informationen korrigieren, so helfen drei praktische Tipps, Fehlinformationen effektiv zu widerlegen. Ich sollte (1) die richtigen Fakten deutlich benennen anstatt das Gerücht zu fokussieren, (2) bei jeder Erwähnung des Gerüchtes davor warnen, dass die folgende Information inkorrekt ist und (3) eine alternative Erklärung darlegen, die Bezüge zur Falschinformation herstellt. Der erste Tipp legt beispielsweise nahe, ein Gerücht, das ich widerlegen möchte, nicht in der Überschrift eines Textes zu nennen. Denn bei dem Titel "Nichts als Schwindel? Der Streit um den Klimawandel geht weiter", bleibt vor allem "Klimawandel und Schwindel" im Kopf, auch wenn der Artikel eigentlich gegen Klimawandelskepsis argumentiert. Besser wäre es, den Titel mit richtigen Fakten auszustatten und das zu widerlegende Gerücht erst später im Text zu nennen.

Die Vermittlung von Problemwissen allein führt oft nicht zur Veränderung des Umweltverhaltens.

Sie sollte deshalb mit anderen Strategien der Motivationsförderung kombiniert werden. Bei der Wissensvermittlung muss darauf geachtet werden, dass die Zielgruppe aufmerksam ist und sich involviert fühlt. Informationen sollten möglichst bildlich, verständlich und ehrlich sein. Gerüchte werden auf besondere Weise angesprochen.