Konzepte Nachhaltiger Entwicklung

Nachhaltig für wen oder was?

Das Konzept Nachhaltige Entwicklung beschäftigt sich insbesondere mit menschlichen Systemen. Deshalb ist es wichtig dabei Aspekte der ökologischen Umwelt sowie der gesellschaftlichen Entwicklung und Beziehungen zu beurteilen.

Ganz besonders zeigt sich dieses Spannungsfeld am Beispiel der aktuell diskutierten sogennanten Abwrackprämie (im Zuge der Corona-Krise).

In 2020 wurden Kaufprämien für den Kauf von Neuwagen der deutschen Automobilindustriebranche disikutiert. Dabei soll der Kauf eines Neuwages mit 4.000 – 6.000 € (je nach Modell) staatlich unterstützt werden.

Ziel der Maßnahme soll einerseits die Ankurbelung der Wirtschaft – insbesondere der “Leitindustrie” der Automobilhersteller – und die Stärkung zukunftsträchtiger Technologien sein. Neben einem besonderen Anreiz für Elektroautos wird aber auch eine Prämie für neue Benziner, Diesel oder Hybridautos diskutiert.

Wie können wir eine solche Maßnahme möglichst umfassend aus der Perspektive einer Nachhaltigen Entwicklung betrachten?

Sicher ist es ratsam hier auf Emissionsdaten usw. zu schauen. Aber auch Fragen des wirtschaftlichen Effekts, der Reichweite der Maßnahme in der Bevölkerung (wer kann profitieren?) und das Abwägen anderer Maßnahmen (warum nicht z.B. die Finanzierung sozialer oder umweltschonender Maßnahmen als Alternative?) spielen eine Rolle.

Wie können wir hier eine Entscheidung treffen?

Nun, um das vorweg zu nehmen: Wir werden hier natürlich keine

Empfehlung für die Bundesregierung schreiben. Dennoch wollen wir versuchen, die unterschiedlichen Aspekte und Beurteilungskriterien nachhaltiger Entwicklung auch anhand dieses Beispiels zu betrachten.

Deshalb bekommst du hier einen Überblick über die quantitative und qualitative Beurteilung von Fragen der Nachhaltigen Entwicklung.

Woran machen wir Nachhaltigkeit fest?

An welchen ökologischen, ökonomischen und sozialen Richtwerten sollte man sich orientieren? Und wie stehen diese in Zusammenhang?

Darüber hinaus wirst du Nachhaltige Entwicklung als stark ethisch-normatives Konzept kennenlernen. Die Entscheidung welche Entwicklung gerecht ist und wie sie sich in unserem freiheitlich-demokratischen Werteverständnis beurteilen lässt kannst du im freiwilligen Exkurs näher erkunden.

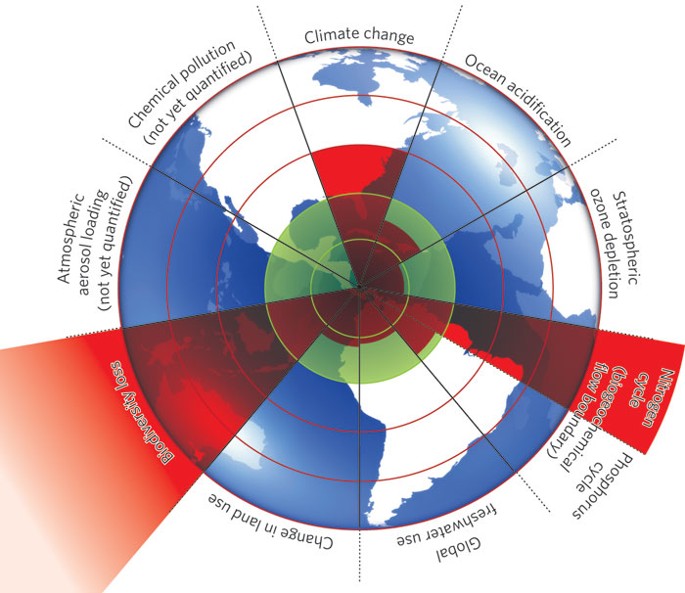

Planetare Grenzen

PLANETARE

Um beurteilen zu können, wie Nachhaltige Entwicklung aussehen soll ist es an dieser Stelle durchaus sinnvoll die Frage auf den Kopf zu stellen. Du hast dir schon überlegt, welche Folgen ein nicht-nachhaltiges Handeln bzw. eine nicht-nachhaltige Entwicklung haben könnte.

GRENZEN

Ein wichtiger erster Schritt ist dabei die Betrachtung der ökologischen Auswirkungen, wenn wir das Ruder nicht in Richtung Nachhaltigkeit herumreißen. Die Wissenschaftler um Johann Rockström und Will Steffen haben dazu das Konzept der Planetaren Grenzen entworfen.

VERSTEHEN

Sie beschreiben damit das Überschreiten ökologischer Kippunkte (Planetarer Grenzen) als drohende Folge nicht-nachhaltigen Handelns und dem damit einhergehenden Entzug der existenzsichernden ökologischen Grundlage für den Menschen.

Wenn du dich mehr in dem Thema vertiefen möchtest, lese gerne im Kapitel 1 zu Planetare und globale Megatrends vom WBGU (2011) weiter.

Falls du zu den weniger motivierten Leseratten gehörst, ist dieser englische TED-Talk auch eine super Einführung in die Planetaren Grenzen.

Schritt 5

Schaue dir die einzelnen planetaren Grenzen an. Welche Bereiche werden durch die oben beschriebene Abwrackprämie deiner Meinung nach noch weiter belastet?

Notiere deine Gedanken auf deinem Zettel, ergänze sie gerne um weitere Beispiele, falls dir welche einfallen.

Ansonsten informiere dich hier noch näher über die ökologischen Auswirkungen der Maßnahme.

Pausenzeit

Bis hierhin war es schon viel Input und du hast einige Möglichkeiten zum Weiterlesen bekommen. Gleich kommt eine optionale Exkursaufgabe, wie wärs wenn du vorher noch eine kleine Pause einlegst?

Du könntest zum Beispiel eine Kanne Tee aufsetzen, ein paar Hampelmenschen machen oder einmal kurz an die frische Luft gehen.

Ethische Perspektiven

Nachhaltigkeit beschreibt […] keinen [rein] wissenschaftlich beobachtbaren Sachverhalt. Als ethisches Konzept vermittelt es vielmehr eine Vorstellung davon, „wie die Welt sein sollte […]. Es geht um die Frage, wie Menschen heute und morgen leben sollen, und um die Frage, welche Zukunft wünschenswert ist […]. Der Diskurs ist daher verbunden mit umweltethischen Überlegungen zum Verhältnis zwischen den Menschen und ihrer natürlichen und künstlichen Umwelt. Dies ist wesentlich bestimmt durch Interessen, Wertvorstellungen und ethische Grundhaltungen der gesellschaftlichen Akteure.“

(Heinrichs & Michelsen, 2014)

Die planetaren Grenzen bieten eine wichtige Grundlage zur Bewertung von menschlichen Handlungen unter ökologischer Perspektive. Aber von wem und für wen werden diese planetaren Grenzen überhaupt bestimmt?

Schließlich ließe sich ja auch ganz kurzsichtig argumentieren, dass die aktuelle Weltgemeinschaft weiterhin bis an die Grenzen dieser Grenzen in den nächsten Jahrzenten wirtschaften und konsumieren darf.

Multidimensionalität

Setzt man die ökologischen Aspekte in einen gesellschaftlichen Kontext, so wird Nachhaltige Entwicklung zu einem multidimensionalen Konzept mit sozialen, ökologischen, ökonomischen, kulturellen, spirituellen (usw.) Aspekten.

Um die Beziehung dieser Faktoren untereinander auszumachen kommen wir nicht darum herum, Nachhaltige Entwicklung auch als ein ethisch-normatives Konzept zu verstehen. Abhängig von Interessen, Wertvorstellungen und ethischen Grundhaltungen der gesellschaftlichen Akteure ergeben sich daraus unterschiedliche Handlungsschlüsse.

Nachhaltige Entwicklung als multidimensionales normatives Konzept zielt im Wesentlichen auf Gerechtigkeit in der Mensch-Umwelt-Beziehung ab. Wem steht wann und warum die Nutzung welcher Ressourcen, der Zugang zu Bildung und Gesundheitssystemen, zu Erholung und Beteiligung, Selbstverwirklichung usw. zu?

Diese Fragen nehmen im globalen Kontext sehr komplexe Formen an und sind dabei in hohem Maße ethisch-normativ geprägt. Wie lassen sich diese Fragen über Gerechtigkeit also beantworten?

Zur Systematisierung und Schaffung von Vollständigkeit hilft die Betrachtung der folgenden drei grundsätzlichen spezifischen Gerechtigkeitsbeziehungen.

- Gerechtigkeitsbeziehung zwischen Menschen derselben Generation (intra-generationelle Gerechtigkeit; z.B. „Nord-Süd“ oder innerhalb eines Landes)

- ... zwischen Menschen verschiedener Generationen (inter-generationelle Gerechtigkeit; insb. der heutigen und zukünftigen)

- ... zwischen Mensch und Natur (z.B. anderen Lebewesen). Die Umweltethik stellt hier z.B. die Forderung der Verantwortung des Menschen gegenüber der Natur in den Raum. Der Mensch als Vernunftswesen muss sein Handeln mit den Folgen an der natürlichen Umwelt in Einklang bringen (vgl. Heinrichs & Michelsen 2014).

Schritt 6

Finde bis zu 5 konkrete Beispiele aus deinem Umfeld oder deiner Erfahrung, in welchen die wesentlichen Gerechtigkeitsbeziehungen deiner Meinung nach nicht gewährleistet werden. Notiere sie dir und teile sie hier auf dem Whiteboard.

Gerechtigkeit

Wie kann Gerechtigkeit beurteilt werden? Folgende Aspekte können hierbei Orientierung geben:

Welche Akteur*innen werden bei der Beurteilung einbezogen? Einzelne Menschengruppen, Nationalitäten, die Menschheit als Gesamtheit, Lebewesen oder gar Ökosysteme?

z.B. die Unterscheidung zwischen einer prozeduralen Gerechtigkeitsstruktur (z.B. Möglichkeit der Beteiligung über Prozesse) und einer materiellen (z.B. Verteilung von Ressourcen)

Welches sind die Gerechtigkeitsgegenstände? z.B. Einkommen, Vermögen, natürliche Ressourcen, Grundgüter, Wohlergehen, Glück etc.

An welchen Prinzipien orientiert sich die Gerechtigkeitsbeurteilung? Z.B. im Spektrum zwischen Bedürfnisgerechtigkeit und Leistungsgerechtigkeit

Schritt 7

Vergegenwärtige dir noch einmal den Fall der Abwrackprämie. Wie lässt sich dieses Beispiel unter dem eben kennengelernten Gerechtigkeitsaspekt fassen? Halte deine Antwort gerne auf deinem Zettel fest.

Freiheit

Ein häufiges Argument, das gegen die Umsetzung nachhaltigen Handelns herangetragen wird ist der vermeintliche Widerspruch zur individuellen Freiheit des Menschen.

Will ich meinen CO2-Fußabdruck mindern, so müsste ich z.B. auf meine jährlichen Flugreisen nach Thailand verzichten. Wie soll sich das aber vereinbaren lassen mit meiner individuellen Bewegungsfreiheit? Ich möchte nun mal in den Urlaub, mein Pass erlaubt es mir und der Flugverkehr macht es möglich.

Um es kurz zu machen – die Frage ist auch hier: Wie weit reicht meine eigene Freiheit (wann und wohin ich möchte reisen zu können) und wo beginnt die Freiheit des anderen (beispielsweise der Bewohner pazifischer Inselstaaten, deren Heimat und Existenz massiv vom steigenden Meeresspiegel und voranschreitenden Klimawandel bedroht sind?)

Verantwortung

Um dieses Dilemma aufzulösen, müssen wir zur Abwägung individueller Freiheit vor dem Prinzip Nachhaltiger Entwicklung die bereits erwähnte Verantwortung heranziehen. Damit wird individuelle Freiheit als Freiheit in Verantwortung für die natürliche Umwelt und die soziale Mitwelt verstanden.

Wichtig ist darüber hinaus auch zu fragen, wozu die Freiheit dient? Ist sie bloßer Selbstzweck? Oder Grundbedingung und ebenfalls Produkt einer nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung?

Sie muss dabei aber sowohl aus individueller Perspektive als auch aus gesellschaftlicher genau abgestimmt werden, um Zielkonflikte möglichst gerecht auflösen zu können.

Schritt 8

Wie könnte eine ethisch angelehnte Lösung für die Abwrackprämie aussehen? Versuche hier über den Freiheits- und Gerechtigkeitsbegriff zu argumentieren.

An dieser Stelle kannst du deinen Zettel kurz verlassen. Schau gerne im Forum vorbei und siehe dir an, was andere dazu zu sagen haben. Vielleicht kannst du Ideen ergänzen?