Vernetzung an der Hochschule

Wie mit wem vernetzen?

Wir unterscheiden, angelehnt an die Kategorisierung vom Green Office Movement, zwischen Hierarchieebenen der Akteur*innen an der Hochschule: Unterstützer*innen, Personen auf der mittleren Führungsebene und Entscheidungsträger*innen.

Wenn du auf Personen jeglicher Ebene zugehen möchtest, solltest du dir bewusst darüber werden, was du in dem Prozess erzielen möchtest und schon eine gewisse Basis an Informationen über die Personen haben.

Unterstützer*innen

Dies sind Personen, die deine Gruppe, dein Projekt oder deine Veranstaltung gut finden aber auf institutioneller Ebene wenig unmittelbare Gestaltungsmacht haben. Darunter fallen z.B. andere Nachhaltigkeitsinis, der AStA oder Dozierende. Sie können in deinem Netzwerk eine gute Stütze sein, um auf höhere Hierarchieebenen zuzugehen und Kontakte zu vermitteln.

Wie hole ich sie ins Boot?

Je nachdem was dein Ziel ist, kann eine informelle Kontaktaufnahme über soziale Medien oder E-Mail gut klappen, oder du lädst deine potenziellen Unterstützer*innen zu einem Infotag oder Workshop ein. Eine regelmäßige Update-Mail kann auch schon sehr viel bewirken, wenn sie an die richtigen Menschen geht. Dabei helfen dir Kommunikationsstrategien die du im optionalen Toolbox-Modul zum Thema Öffentlichkeitsarbeit an die Hand bekommen hast.

Die mittlere Führungsebene

Hier sind Personen unterwegs, die stärkeren institutionellen Einfluss haben aber keine absolute Entscheidungsmacht auf höhreren Ebenen. Dazu gehören z.B. Nachhaltigkeitsbeauftragte oder Professor*innen aber auch Dekan*innen. Sie können in deinem Netzwerk gut vermitteln, wo du du auf höheren Ebenen ansetzen kannst, mit wem du am besten sprichst und auch für dein Projekt bzw. Vorhaben ein gutes Wort einlegen.

Wie hole ich sie ins Boot?

In jedem Fall früh anfragen und am besten auf offiziellem Weg, z.B. per Mail oder telefonisch. Über die Unterstützer*innen kannst du auch eine direkte Kontaktvermittlung bekommen oder ein persönliches Treffen organisieren. Regelmäßige Updates können im Anschluss hilfreich sein, falls diese Ebene langfristig fürs Netzwerken relevant ist.

Entscheidungsträger*innen

Sie sind auf den oberen Hierarchieebenen angesiedelt und haben viel Entscheidungsmacht. Dazu gehören z.B. das Rektorat bzw. die Hochschulleitung oder gewisse Kommissionen. Diese Personen sollen von deinem Vorhaben überzeugt werden, wenn sie in der Implementierung eine Rolle spielen. Deine Kontakte von den anderen Ebenen sind hier wertvolle Vermittler*innen.

Wie hole ich sie ins Boot?

Du solltest in jedem Fall lange Vorlaufszeiten einplanen! Am besten über die jeweiligen Sekretariate eine Anfrage per Mail stellen, mit einem Konzept oder konkreten Gesprächsanliegen. Außerdem können dir deine anderweitigen Unterstützer*innen, gerade auch aus der mittleren Führungsebene, Rückhalt bieten. Best case: Wenn du über eine Empfehlung mit den Entscheidungsträger*innen in den direkten Kontakt kommen kannst.

Wenn du dich weiter darin vertiefen möchtest, wie du an z.B. eine*n Rektor*in gut herantreten kannst, kannst du in folgendes Lernmodul vom Green Office Movement reinschauen. Dies ist ein öffentlich zugänglicher Schritt-für-Schritt Kurs, um Initiativen darin zu begleiten, ein Green Office an ihrer Hochschule aufzubauen.

Viele der Tipps darin lassen sich aber auf andere Projekte übertragen, z.B. zum Umgang mit Vernetzungspartner*innen.

Bottom-up trifft Top-down

Bevor wir uns in die tiefere Analyse der Vernetzungsmöglichkeiten an deiner Hochschule stürzen, wollen wir noch einen Hinweis reingeben: Studierende müssen keineswegs alle Nachhaltigkeitsprobleme an der Hochschule selbst angehen und sie lösen!

Wir beim netzwerk n machen uns stark für Studierende und unsere gemeinsame Wirkungsmacht in Sachen nachhaltiger Transformation. Wir setzen ‚unten‘ an den Wurzeln an und arbeiten uns in die Baumkrone hoch. Aber dieser bottom-up Prozess (also von unteren Hierarchieebenen nach oben wirkend) sollte im Idealfall einhergehen mit einem top-down Prozess (obere Hierarchieebenen handeln mit entsprechender Wirkung auf die niedrigeren Ebenen).

Die Institution Hochschule setzt bis zu einem gewissen Grad auch die Rahmenbedingungen für Nachhaltigkeitsengagement, genauso wie Engagierte auf diese Rahmenbedingungen Einfluss nehmen können.

Die Unterteilung begegnet dir in diesem Kontext nicht zum ersten Mal, trotzdem lohnt es sich immer wieder, sie sich bewusst zu machen und zu überprüfen, ob für das angestrebte Ziel der eingeschlagene Weg noch der Richtige ist.

Oft werden diese unterschiedlichen Hierarchieebenen von Studierenden aus der bottom-up Perspektive thematisiert. Wie sieht es eigentlich aus, wenn Personen auf ‚höheren‘ Ebene darüber sprechen? Das Netzwerk Umwelt hat ein kleines Streitgespräch dazu geführt … mit einer guten Portion Humor.

Schritt 4

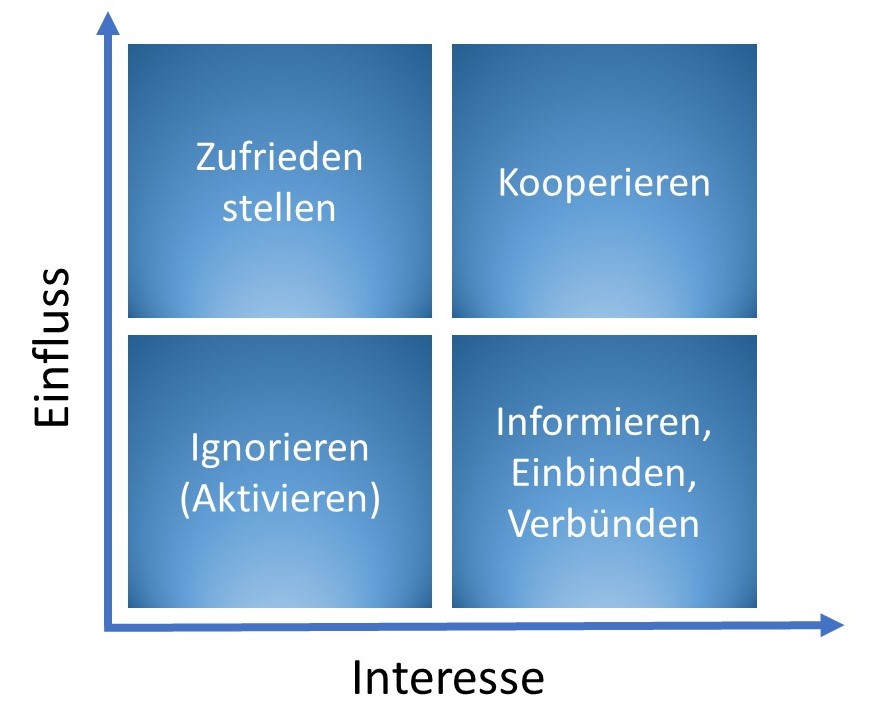

Gehen wir kurz zurück zu deiner Einfluss-Interessen-Matrix aus dem Toolbox-Modul. Schaue sie dir nochmal an und überlege, wo Netzwerke und Einrichtungen stehen, die der Vernetzung dienen, ohne dass du das beim ursprünglichen Eintragen bemerkt hast?

Nimm dir 5 Min Zeit und ergänze deine Matrix durch Partner*innen, die du bist hierhin gefunden hast.

Diesen Partner*innen gegenüber wirst du dein Projekt oder deine Idee vermitteln. Jetzt wo du dich damit auseinandergesetzt hast, welche Akteur*innen es an deiner Hochschule gibt, mit denen sich eine Kooperation oder eine Vernetzung lohnt, geht’s auch schon ins Machen!

Es ist gar nicht so einfach, einen Vernetzungsprozess zu starten. Dass du weißt, was du willst und was du brauchst ist eine sehr wichtige Voraussetzung. Dadurch kannst du kurz und knackig anderen vermitteln, was du brauchst, und so Vernetzung voranbringen.

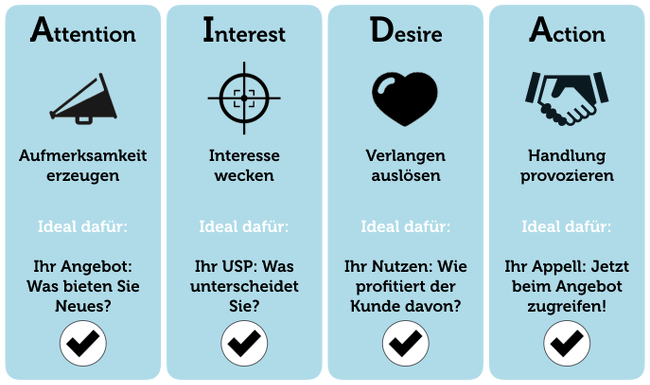

Stichwort: kurz und knackig! Diese Grafik verdeutlicht wie ein guter Pitch, also eine kurze Vorstellung eines Projekts mit Appell an einen gewisse Person, aufgebaut sein kann.

Wir ziehen dafür das AIDA-Modell heran, welches ursprünglich aus der Werbepsychologie kommt und vor allem im Marketing-Bereich zum Einsatz kommt. AIDA ist ein Akronym für: Attention, Interest, Desire, Action.

Am Anfang steht Attention, also Aufmerksamkeit, die du einfangen musst.

Dann folgt Interest, denn dein*e Gegenüber sollte an dem Vorhaben interessiert sein!

Bei Desire steht das Verlangen im Vordergrund, denn die Person, die deinen Pitch hört, soll nicht nur interessiert sein sondern auch den Wunsch verspüren, dich zu unterstützen.

Darum schließt du deinen Pitch ab mit einem Call to Action, also dem Handlungsappell. Das kann die Forderung nach einer öffentlichen Bekenntnis, eine Zusage finanzieller Unterstützung oder ein Unterstützerschreiben sein.

Hier ist ein Pitch, der dir als Vorbild helfen kann. Schau dir diesen gerne an. Der Junge, der das Thema pitcht, folgt nicht ganz dem AIDA Modell. Das wird besonders klar bei dem Aspekt “Action”.

Dieses Raster hilft aber, in so einem kurzen Zeitraum zum Punkt zu kommen und deine Ansprechpartner*in direkt im Anschluss zum Handeln aufzufordern.

Ab ins Pitchen!

Du kannst nun einen Pitch für dein Projekt bzw. dein Vorhaben halten. Stelle dir dazu folgendes Szenario vor: Du möchtest, dass dein*e Prorektor*in für Studium und Lehre zum nächsten Gruppentreffen kommt, bei dem ihr an eurer Idee arbeitet und die Ergebnisse vorstellt.

Ihr wollt eine langfristige Kooperation starten und der Besuch im Plenum wäre der erste Schritt der Annährung. Stelle dir vor, dass du den oder die Prorektor*in am Eingang der Bibliothek triffst und diesen Moment für einen Pitch nutzen kannst. Das Gedankenbild kann dir jetzt dabei helfen, deine Idee kurz und knapp auf den Punkt zu bringen.

Schritt 5

Schreibe für die Vorbereitung zu jedem der AIDA-Elemente 1 – 2 Sätze auf. Dann zücke dein Handy oder deine Webcam nehme den Pitch auf. Er sollte max. 60 Sekunden lang gehen und kann richtig kreativ sein.

Lade das Video am Ende der Seite hoch. Wenn du kein Video von dir selbst aufnehmen möchtet, kannst du alternativ auch eine Audiodatei aufnehmen.

In diesem Modul erwartet dich ein Peer Review! Du bekommst ein Video bzw. Audio einer anderen Person zugeteilt und kannst ihm Feedback geben. Schaue dabei vor allem darauf, ob das AIDA-Konzept beachtet wurde und wie der Pitch insgeamt rüberkommt.

Beantworte dafür diese Fragen zu dem Pitch:

- Worum geht es? (in einem Satz)

- Mit welchen Mitteln hat der oder die Vortragende deine Begeisterung für die Idee geweckt?

- Weißt du, welcher Handlungsappell an dich herangetragen wurde?

- Fühlst du dich motiviert zu handeln und das Projekt zu unterstützen? Woran liegt das?

An dieser Stelle kannst du dir überlegen, mit welcher übergeordneten Strategie du an diese verschiedenen Gruppen herantreten möchtest. Der Appell in einem Pitch kann der Anfang einer umfassenden oder komplexeren Forderung sein.

Welche Vorgehensweise du und deine Gruppe wählt, um an Unterstützer*innen, Mittelbau oder Entscheidungsträger*innen heranzutreten, kommt ganz auf eure Ziele an.

Es gibt hier das sogennante “Foot in the Door” Vorgehen, also eine eher niedrigschwellige Taktik, um erstmal einen Fuß in die Tür bekommen. Dabei wird zunächst eine Kleinigkeit gefordert, um dann immer mehr zu fordern. Dagegen ist das “Door in the Face” Vorgehen, also die metaphorische Tür ins Gesicht, ein Einstieg mit der direkt formulierten Maximalforderung.

Es gibt hier kein grundsätzliches Besser oder Schlechter. Bei dem Versuch, die Uni dazu zu bringen, Divestment zu betreiben (= die Geldanlagen aller Unternehmen abzutoßen, die mit fossilen Brennstoffen handeln) könnte sich die Door-in-the-Face Methode anbieten – sprich, die Forderung nach dem sofortigen Abstoßen aller Geldanlagen aller Unternehmen, die mit fossilen Brennstoffen handeln.

Überlege dir an dieser Stelle genau, aus welcher Position du eine Forderung aufstellst, was das Ziel ist und wie die Beziehungen zu den Akteur*innen sind.